こんにちはたけやぶです。

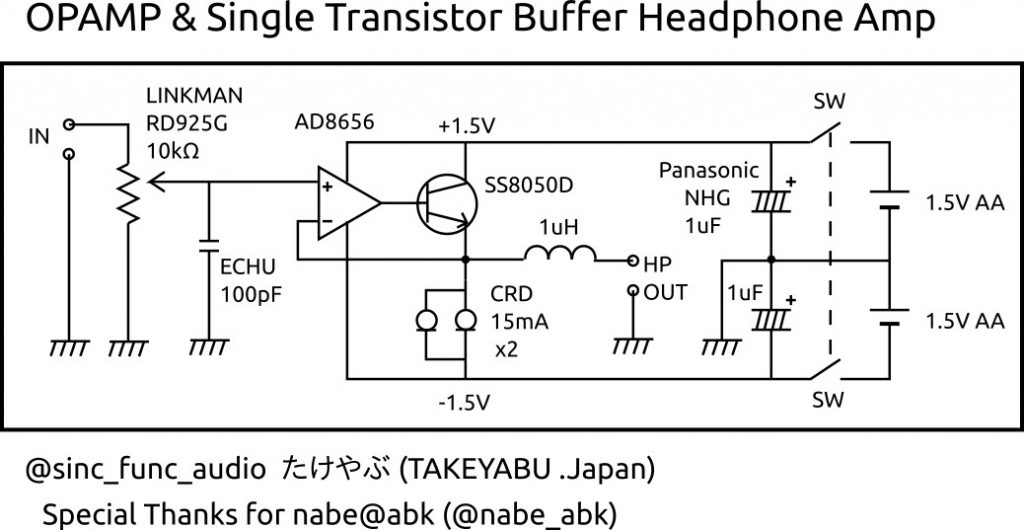

【自作】 超シンプル & 高音質な ポータブルヘッドホンアンプ

みなさんも是非作ってみて下さい。簡単なのにかなりいい音で、きっと驚かれますよ!

(略称:OP1Tr – オペイチトラ – オペアンプとトランジスタ1個)

Hello. I’m TAKEYABU(たけやぶ).

I designed the Simple Headphone AMP.

“OPAMP & 1 transistor buffer Headphone AMP (OP1Tr)”

It needs only 2 AA batteries!

TRY THIS!

【販売情報】

ヤフオクで完成品を出品しています!

他にも色々出品していますので、是非ご覧下さい〜 こちらから。

【特徴】

- 単3電池2本で動作

- 入力も出力もDC結合

- トランジスタのバッファにより、Chu-moyなどよりもキレのある音

- 部品点数が少なく、製作が簡単

【使用した部品】

- Analog Devices AD8656 – 低電圧オペアンプ

- 秋月で変換基板と共に購入できます。

- 動作確認済みオペアンプ: OPA2353,LMP7716,LME49721,BA4510

- Fairchild SS8050D – NPN型トランジスタ

- 妙楽堂にて購入

- 色々トランジスタを聴き比べましたが、やはりこいつは格別です。

- 2SC1815などの他のトランジスタも使用できます。これでも結構いい音です。

- Panasonic NHG 1uF – 電解コンデンサ

- これはMouserなどで。私はジャンクショップで袋入りでゲットしました。

- 容量は330uFなど多少大きくなっても問題ありません。

- 1000uFくらいまで大きくなると高域にキレがなくなる印象です(後述)

- お好みで他のコンデンサで置き換えてもいいです。OS-CONとかチップタンタルとか。

- CRD 15mA – 定電流ダイオード(並列で2個)

- 秋月で購入

- LINKMAN RD925G 10kΩ – ボリューム

- マルツで購入。Bispaでも同等品が売っています。

- 複数個買って、テスターで左右の抵抗値の差が小さい物を選別することをおすすめします。

- 1uH コイル – 発振防止用(出力部)

- 秋月で購入。他のコイルでも問題ないかと思います。空芯コイルなら更に良い?

- ECHU 100pF – 発振防止用(入力部)

- Bispaで購入。PPフィルムコンやスチロールコンデンサなどでもいいです。

- スイッチ・電池ケースなど

- スイッチは2回路入りの物を使って下さい。

【回路のアイデア】

オペアンプを使用したヘッドホンアンプとして有名なのは、

- Chu-moy – オペアンプ単発

- A47 – オペアンプを2個使って出力を強化

- オペアンプ+ダイヤモンドバッファ

この3つくらいだと思います。

しかし、オペアンプだけのものは概して音にメリハリが無く、ダイヤモンドバッファのものは製作が結構手間です。そこでなんとか音がバシッと決まりながらもお手軽なヘッドホンアンプが無いものかと考えておりました。

トランジスタ1石の単なるエミッタフォロワの音が気に入っていましたが、出力に必ずカップリングコンを挟まないといけないことが悩みでした。エミッタフォロワはVbe(ベース-エミッタ間電圧)が常に0.7V程度生じるために、入出力のグラウンドが揃わないことが課題でした。そこでふと「定本 トランジスタ回路の設計」を読んでいた時に、オペアンプのループ内に1石エミッタフォロワを組み込むことでVbeを相殺している回路を発見しました。

「オペアンプのループ内にトランジスタを入れればいいんじゃね?」

とヒントを得て、今回の回路に至ったわけです。

【仕組み】

- 回路図の通り、基本的にはオペアンプとトランジスタ1石で構成されています。オペアンプの強力な帰還により、トランジスタのVbe=0.7Vを打ち消して、入出力DC結合を実現しています。

- 15mAのCRDが2個並列にエミッタフォロワの負荷になっていますが、だからといって30mA流れるわけではありません。せいぜい10mAです。これは、定電流ダイオードが正常に動き出すよりも低い電圧で使用しているためです。このような低電圧では定電流ダイオードは両端に掛かる電圧に比例して電流が流れる、すなわちほぼ抵抗と同様の動作をします。それでも抵抗を使わずにわざわざCRDにしたのは、こちらの方が低域に締まりが出て、高域も伸びて音が良かったからです。CRD2個は100Ωの抵抗でも代用できますが、音質的には劣ります。(未検証メモ・・・電源電圧を昇圧したり、より高電圧にする場合はCRDは片チャンネルあたり一つで充分だと思います。一つでもきっちり15mA流してくれるはずですので。)

- 入力のECHU 100pFは、超高域での発振を防止しています。パッと聞いた感じつけた場合とつけない場合で差はありませんが、特に広帯域の入力(ハイレゾとか、電源ノイズとか)が入ってきた時にはつけない場合は音がこもります。重要なパーツです。最近だと、プレーヤーから発生するレギュレータのノイズ(800kHz付近)が悪さをするので、必ず入れるようにしましょう。

- 出力の1uHは可聴域内での発振を防止しています。これが無いとすぐ発振してしまい聴けたものではありません。(CRDを抵抗に置き換えた場合には無くてもある程度鳴ります。)

- デカップリングにPanasonic NHG の1uFという小容量が付いていることに不安を覚えられる方がいると思いますが、低域は充分鳴りますし、むしろ下手に1000uFを付けるよりも高域の伸びが良くなります。大容量のコンデンサはL成分を多分に含むため、高域での特性が良くありません(と人から聞いた笑)。騙されたと思って小容量にチャレンジしてみて下さい。

【スペシャルサンクス】

部品選定や発振防止、そして単3電池2本でヘッドホンアンプを鳴らすというアイデアは、全てnabeさんから頂いたものです。nabeさんの工夫なしに今回のアンプは完成しませんでした。本当にありがとうございます!

ウェブサイト: nabeの雑記帳

nabeさんからこのアンプに頂いたコメントをこちらに掲載します。

CRDでアイドル電流設定とか面白い。終段アイドル電流は音に大きな差が出るけど設定が結構難しく、CRDで直で決める発想はなかった。しいて言えば+側がフルスイングしないのが難点かな。単3×2はいばらの道だけど、同士増えて良かった。https://t.co/LIGUJeiLTa

— nabe@abk (@nabe_abk) 2016年9月18日

【製作編】

ヘッドホンアンプ自作初心者にも易しい、詳しい配線図をいつか用意したいと考えていますが、余力が出来た時に改めて追記します。

今回は写真だけでご勘弁願います(笑

みんな大好きALTOIDS(アルトイズ)のミント缶に収めました。

【製作報告】

sugach2さんによる作例・・・むっちゃ綺麗なケースと配線。

https://www.instagram.com/p/BUoQBxUgNDL/

ぜひぜひみなさんも作ってみて、その手間と費用に対するコストパフォーマンスを味わって下さい。

コメントいただけると嬉しいです!